LA NEF,

RÉFÉRENCE DE LA FINANCE ÉTHIQUE

Unique en France, la Nef est une coopérative financière qui offre des solutions d’épargne, de crédit et de financement participatif, orientées exclusivement vers des projets ayant une utilité écologique, sociale, et/ou culturelle. Sa mission, depuis près de 30 ans, est de fournir à chacun les moyens d’être acteur de la transition écologique et sociale de notre société.

Fidèle à son principe fondateur “Pour que l’argent relie les hommes”, la Nef crée des outils financiers de participation citoyenne, pour mettre en marche et accompagner des nouvelles façons de produire, de consommer, d’entreprendre, d’habiter.

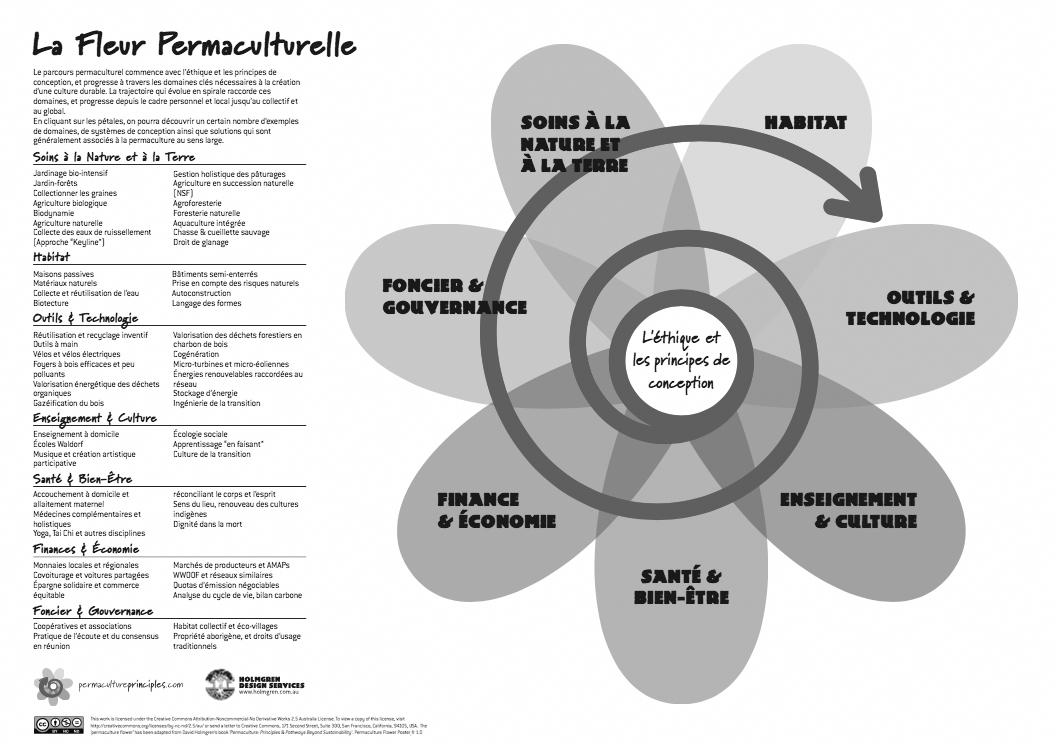

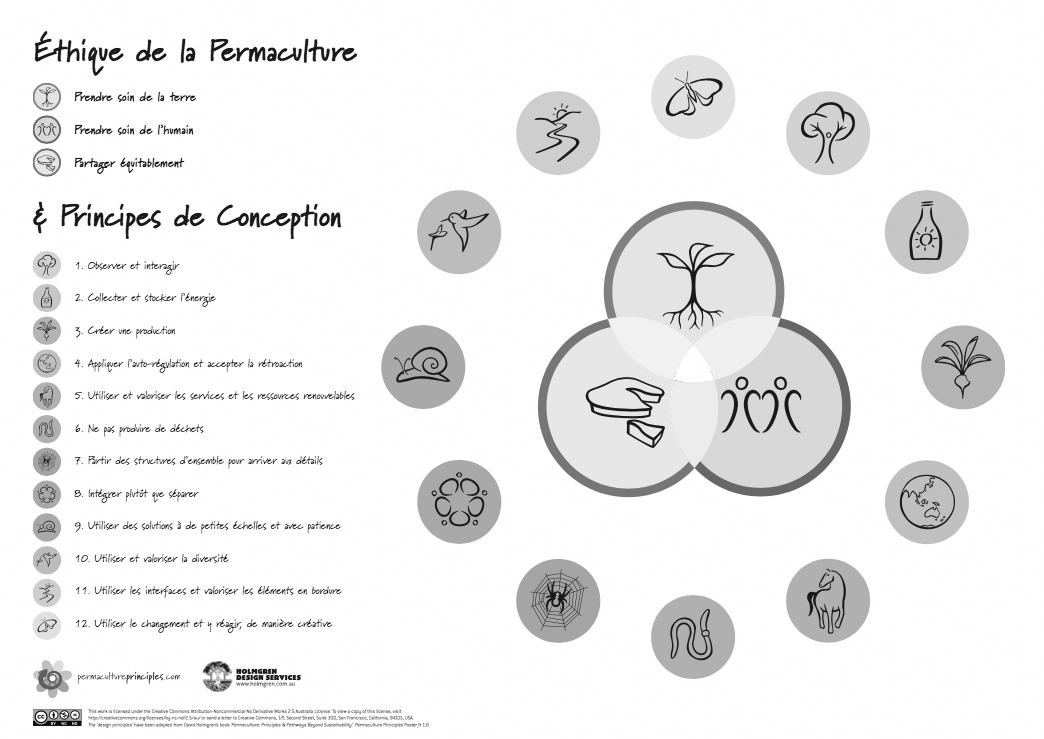

Les projets qu’elle soutient au quotidien sont ceux qui construisent la société de demain : agriculture biologique et paysanne, énergies renouvelables, entrepreneuriat social, filières bio, insertion, développement local, associations, pédagogies alternatives, logement social, commerce équitable, etc.

Être une banque autrement

La Nef propose une offre sobre et transparente, basée sur une tarification équitable et par-dessus tout, qui a du sens. Elle a su développer une véritable expertise du financement des filières bio, des énergies renouvelables ou encore de l’insertion par l’activité économique.

Ses équipes de conseillers, de banquiers itinérants et ses groupes locaux de sociétaires sont présents sur le terrain. Ils rencontrent épargnants et entrepreneurs et participent activement au développement local d’une économie durable au service de l’humain. Plus largement, les pratiques de la Nef sont guidées par une éthique forte de la relation humaine.

-

Transparence totale : seul établissement financier français à publier chaque année la liste complète de ses financements ;

-

Seul établissement financier français agréé ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) ;

-

Aucune présence sur les marchés financiers ;

-

Rapport entre salaire le plus faible et le plus élevé inférieur à 5 ;

-

Siège social à énergie positive.

La Nef une coopérative vivante

Bien plus qu’un établissement financier, la Nef est une coopérative portée par ses sociétaires qui font vivre au quotidien son projet de développement d’une nouvelle économie plus solidaire et humaine.

Comment épargner, investir et financer avec la Nef

|

DONNER DU SENS À VOTRE ARGENT Vous souhaitez épargner de manière responsable ? Vous cherchez un placement en accord avec vos valeurs ? La Nef vous propose des solutions d’épargne et de crédit qui répondent à vos besoins et contribuent au développement d’une économie au service de l’humain. |

ENTREPRENDRE EN RESPECTANT VOS VALEURS Vous êtes : une société, une entreprise individuelle, en activité libérale, un agriculteur, une association, une commune… Vous souhaitez créer, développer ou reprendre une activité ayant une dimension sociale, culturelle ou écologique ? La Nef vous propose une offre adaptée à vos besoins, à votre situation professionnelle et au développement de votre territoire. |

|

Contacter la Délégation Particuliers Immeuble Woopa 8 avenue des Canuts CS 60032 69517 Vaulx-en-Velin 04.81.65.00.00 delegation.particuliers@lanef.com |

Contacter la Délégation Professionnelle de Lyon Immeuble Woopa 8 avenue des Canuts CS 60032 69517 Vaulx-en-Velin 04.72.69.64.43 delegation.lyon@lanef.com |

Crowdfunding éthique : financer autrement vos projets durables

Grâce à la plateforme Zeste, la Nef vous accompagne dans la réussite de votre campagne de dons. Vous pouvez ainsi collecter des fonds dans les meilleures conditions, en vous appuyant sur ce qui fait votre force : votre entourage, la communauté de personnes qui partagent vos valeurs et vos usagers.

En savoir plus : www.zeste.coop

Le bâtiment expérimental de l’Association Le Gabion, à Embrun

Le bâtiment expérimental de l’Association Le Gabion, à Embrun