Gilles Ivaldi (Chargé de Recherches CNRS, Université Côte d’Azur, URMIS) et Christine Pina (Professeur, Université Côte d’Azur, ERMES)

Les élections présidentielle et législatives de 2017 ont témoigné d’un bouleversement du paysage politique en France. L’irruption d’Emmanuel Macron dans le jeu électoral a bousculé les rapports de forces et conduit à reconsidérer les équilibres politiques sur le territoire national. En est-il de même pour la région PACA ? Traditionnellement, PACA est décrite comme une région de forte implantation de la droite républicaine, de perméabilité au FN et d’extrême marginalisation de la gauche. Dans quelle mesure les élections de 2017 ont-elles modifié ces équilibres politiques ?

I. La droite républicaine, une domination indiscutée ?

L’implantation de la droite républicaine en PACA remonte au milieu des années 1980. Cette domination est encore très visible à la veille des élections de 2017. Les Républicains et leurs alliés centristes de l’UDI peuvent s’appuyer sur un réseau dense d’élus locaux – dont 40 députés et sénateurs et deux tiers des élus départementaux (166 sur 252) –, une domination politique dans les grandes villes de la région – Marseille, Nice, Aix-en-Provence et Toulon – ainsi que la présidence de cinq des six conseils départementaux de PACA (le département des Alpes de Haute-Provence est dirigé par le socialiste G. Sauvan).

A droite, au 1er tour de l’élection présidentielle, F. Fillon résiste mieux en PACA qu’au niveau national (22,4%, +2,4 points) même s’il recule par rapport à Nicolas Sarkozy en 2012. Il obtient ses meilleurs scores dans les bastions traditionnels de la droite modérée, les Alpes-Maritimes (27,4 %) et le Var (24,9 %), où il se place toutefois en seconde position derrière M. Le Pen. On retrouve en 2017 un caractère « bourgeois » très marqué de cet électorat : le score de F. Fillon culmine dans les communes où le revenu médian est le plus haut, en particulier dans les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes et c’est de loin le facteur le plus significatif de structuration du vote Républicain en PACA.

Tableau 1. Résultats des principaux candidats à l’élection présidentielle de 2017 en région PACA

|

1er tour |

2nd Tour |

|||

|

Candidat |

% |

Diff. nat. (exp.) |

% |

Diff. nat. (exp.) |

|

M. LE PEN |

28,2 |

+6,9 |

44,5 |

+10,6 |

|

F. FILLON |

22,4 |

+2,4 |

||

|

E. MACRON |

18,9 |

-5,1 |

55,5 |

-10,6 |

|

J.-L. MÉLENCHON |

18,7 |

-0,9 |

||

|

N. DUPONT-AIGNAN |

4,3 |

-0,4 |

||

|

B. HAMON |

4,1 |

-2,3 |

||

La gauche « traditionnelle » poursuit son long processus d’érosion sur le plan régional, entamé dès le milieu des années 1980 mais qui a connu une accélération notable au cours du quinquennat de François Hollande. En PACA, les forces de gauche – socialistes et alliés plus la France Insoumise – passent ainsi de 35,5 % des voix au premier tour de la présidentielle de 2012 à 22,9 % en avril 2017, soit 3 points de moins que leur niveau national. La captation par J.-L. Mélenchon d’une partie de l’électorat PS est également visible en PACA : au soir du premier tour de la présidentielle, le chef de file de la France Insoumise obtient 18,7 % des voix dans la région, soit un peu moins d’un point en-deçà de son score national, face à un candidat socialiste en perdition avec 4,1 % (contre 6,4 % au plan national).

Au premier tour de l’élection présidentielle, E. Macron se place quant à lui en troisième position en PACA avec 18,9 % des suffrages, soit un score inférieur de 5,1 points par rapport à son niveau national (voir Tableau 1).

2. Le FN : quand des scores élevés peinent à se transformer en victoire

L’implantation du FN en PACA n’est pas chose nouvelle et la stratégie électorale du parti a souvent consisté à investir le pourtour méditerranéen, jugé plus perméable à l’idéologie frontiste. L’élection présidentielle marque un rééquilibrage des tendances politiques, essentiellement au sein des droites : au soir du premier tour de la présidentielle de 2017, le bloc droite + extrême-droite représente encore 55,9 % des exprimés en PACA, soit un niveau comparable à celui de 2012 où il totalisait 56,5 %. En 2017, cependant, le FN prend l’ascendant dans la région. Marine Le Pen recueille 28,2 % des suffrages, confirmant son succès des élections régionales de 2015 où la droite avait pour la première fois cédé la première place au FN et n’avait pu gagner la présidence de la région qu’à la grâce du front républicain opposé à la liste de Marion Maréchal-Le Pen (Ivaldi et Pina 2016).

Cette force électorale du FN se double d’une notabilisation croissante des élus frontistes sur le terrain. Depuis 2014, la région PACA a fourni au FN parmi ses plus gros contingents d’élus locaux1, une députée, deux sénateurs – Stéphane Ravier dans les Bouches-du-Rhône et David Rachline dans le Var, ainsi que six mairies. En décembre 2015, Marion Maréchal-Le Pen avait recueilli 45,2 % des voix lors du second tour des élections régionales et donné à sa formation 42 sièges au sein du Conseil régional, faisant du FN la seule force d’opposition à la droite LR-UDI en PACA.

Au premier tour de la présidentielle, M. Le Pen obtient ses meilleurs scores dans les départements où le taux de chômage est le plus élevé et où le tissu économique a été le plus fragilisé par la crise, à l’image du Var, des Bouches-du-Rhône ou de Vaucluse, réalisant dans ce dernier sa meilleure performance régionale avec 30,5 % des suffrages exprimés. Par ailleurs, ce sont dans les communes péri-urbaines, populaires mais pas paupérisées, que la candidate du FN réalise ses meilleurs scores. La nouveauté de 2017 est que le Front national réussit également à s’implanter dans les Alpes-Maritimes, jusqu’alors terre d’élection de la droite républicaine, en particulier grâce à des scores peu attendus dans des villes comme Grasse ou Cannes.

Au 2ème tour de la présidentielle, avec 44,5 % des voix, M. Le Pen progresse de plus de 16 points par rapport à son score du premier tour. On retrouve les principales lignes de force du FN dans les catégories populaires des villes moyennes et les couronnes périurbaines, plus touchées par le chômage mais loin cependant des quartiers et des communes d’immigration les plus pauvres.

3. Les élections législatives et l’émergence de la REM

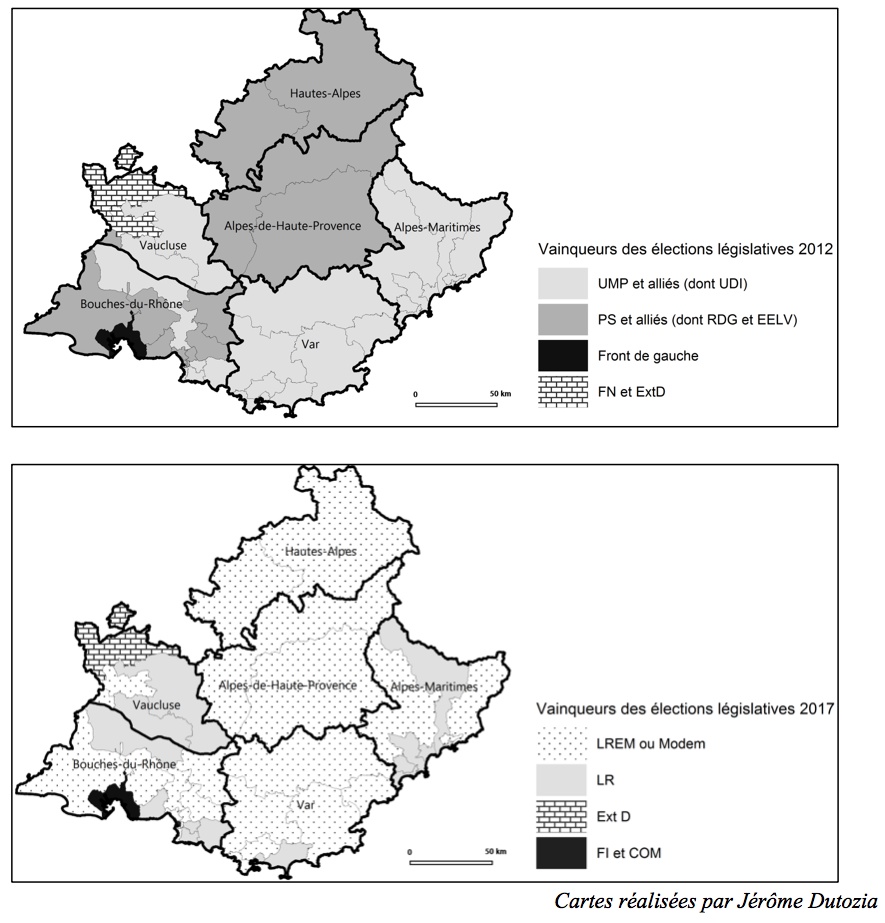

Si E. Macron ne parvient pas à bouleverser le duopole droite-extrême droite à l’occasion de la présidentielle, PACA n’échappe pas à la « vague » macroniste : sur les 42 députés élus dans la région, 22 entrent à l’Assemblée nationale sous cette étiquette, auxquels il convient d’associer 2 députés Modem. La région PACA, largement dominée après les législatives de 2012 par l’UMP (25 sièges) et le PS et ses alliés (13 sièges), consacre désormais la REM comme parti majoritaire au plan législatif (Cf. Carte 1).

Carte 1. Vainqueurs des élections législatives dans les circonscriptions

de la région PACA en 2012 et 2017

Cartes réalisées par Jérôme Dutozia

Les élections législatives offrent, on le voit, une tout autre structure d’opportunités au président élu.

Tout d’abord, l’abstention est élevée (51,6 % en PACA au 1er tour et 56,5 % au 2nd tour). Comparativement aux autres tendances politiques, la REM semble avoir beaucoup moins subi les effets de l’abstention et de la dispersion des voix entre les deux élections. Cette abstention différentielle est un facteur important du succès des candidats de la REM.

Associée à la multiplication des candidatures (+ 25% par rapport à 2012), la très faible participation rend en outre les triangulaires quasi-impossibles : il n’y a plus aucune triangulaire au 2nd tour en 2017, alors qu’on en dénombrait encore 12 en 2012. Ces situations de duels favorisent globalement la nouvelle majorité présidentielle, notamment lorsqu’opposée au Front national, ce qui est le cas dans 16 des 22 circonscriptions emportées par la REM. Dans ces circonscriptions, la REM réunit les électorats modérés de gauche et de droite, incarnant ainsi une forme partisane du traditionnel « front républicain ». Tous les duels face au FN se traduisent par une victoire des candidats LREM, même dans la 3ème circonscription de Vaucluse pourtant annoncée comme imprenable au FN.

Enfin, les députés LREM ne sont pas tous des novices en politiques. Sur 22 députés élus, seuls 11 n’ont eu jusqu’alors aucune fonction politique, ni occupé aucun mandat. A l’opposé, 6 ont déjà porté les couleurs de la gauche socialiste dans des élections, 3 viennent de la droite républicaine (UDI, LR et divers droite) et 2 d’EELV. La victoire macroniste tient donc en partie à des changements de camp de candidats, dont il est difficile d’affirmer qu’ils auraient été battus sans cette même étiquette politique.

Le mouvement macroniste a par ailleurs profité du renouvellement des candidatures : 10 des candidats LREM ont gagné dans des circonscriptions où les députés sortants ne se représentaient pas, dont Marion Maréchal-Le Pen dans la 3ème circonscription de Vaucluse.

Perspectives

Si les élections européennes de 2019 serviront essentiellement de test national pour E. Macron, les municipales de 2020 permettront de mesurer l’implantation de la REM en région PACA. Dans de nombreux cas, comme à Nice, le mouvement d’E. Macron devra composer avec des majorités municipales bien établies. Tous les yeux se tourneront vers Marseille où Christophe Castaner pourrait être candidat, face à Jean-Luc Mélenchon et Renaud Muselier. La cité phocéenne serait une prise de choix pour l’actuelle majorité, faiblement présente dans la très grande majorité des communes de la région.

Pour aller plus loin…

Ivaldi G., Pina Ch. (2016), « Élections régionales de 2015 en PACA, une victoire à la Pyrrhus pour la droite ? », Revue politique et parlementaire, n°1078, janvier-mars, pp. 139-150 (http://www.revuepolitique.fr/paca-une-victoire-a-la-pyrrhus-pour-la-droite/)

Ivaldi G., Pina Ch. (2017), « PACA : 2017, entre permanence et bousculements des équilibres politiques », Pôle Sud, n°47, 2017/2, pp.179-198 (https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01678738)

1 En 2014, 338 des 1544 conseillers municipaux FN (22 %) étaient issus d’un des six départements de PACA. En mars 2015, 10 des 62 conseillers départementaux FN élus l’ont également été dans la région, en particulier dans le Var et Vaucluse, représentant le deuxième plus important pool d’élus après le Nord Pas de Calais Picardie (26 conseillers FN).

Sur le site, des toilettes sèches étaient mise à disposition du public, ainsi que des douches limitées à 5l/personnes/j. Les participants ont utilisé huit conteneurs de tri sélectif durant les trois jours de festival ; la majorité des personnes présentes a eu une attitude éco-responsable et le site était propre.

Sur le site, des toilettes sèches étaient mise à disposition du public, ainsi que des douches limitées à 5l/personnes/j. Les participants ont utilisé huit conteneurs de tri sélectif durant les trois jours de festival ; la majorité des personnes présentes a eu une attitude éco-responsable et le site était propre.