Mai-Anh NGO

Docteur et HDR en droit privé, Ingénieur de recherche,

Université Côte d’Azur, CNRS, GREDEG, France

ngo(à)gredeg.cnrs.fr

Il semblait pertinent d’évoquer la question du handicap dans ces assises de la transition écologique et citoyenne parce que, par nature, la question du handicap touchait l’idée de solidarité, mais aussi celle du développement durable.

Le rapport Brundtland en 1987 est le premier à avoir conceptualisé la notion de développement durable. Le texte définit un développement durable « comme un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »1. Cette formule avait pour objectif de chercher la conciliation entre le développement économique, la protection de l’environnement et la solidarité sociale.

Il connait de nombreuses applications, mais repose toujours sur ses trois piliers fondamentaux : l’économie, l’environnement et le social. Le volet social est le plus souvent négligé. Cependant, il est incontestable que le concept de développement durable comporte une telle dimension. Le rapport Brundtland précise « que le développement soutenable présuppose un souci d’équité sociale entre les générations qui en toute logique doivent l’étendre à l’intérieur d’une même génération »2.

Appliqué au cas particulier des personnes en situation de handicap, le développement durable a donc pour effet de redessiner des nouveaux rapports sociaux envers ces personnes. Le principe d’inclusion largement utilisé à propos des personnes en situation de handicap est également consubstantiel au développement durable puisqu’il s’agit de la conciliation et de l’interconnexion des logiques sociales, environnementales et économiques du développement durable.

La question de l’inclusion des personnes en situation de handicap couvre tous les champs de la vie. Dans le cadre de cette manifestation, il est cependant particulièrement intéressant de se concentrer sur l’exemple du tourisme. Ceci pour plusieurs raisons : premièrement la question du tourisme adapté est novatrice d’un point de vue scientifique, deuxièmement le département des Alpes-Maritimes a fait du tourisme un axe majeur de développement avec ses 11 millions de touristes par an, troisièmement le département est déjà sensible au tourisme sénior qui constitue un facteur important de la Silver économie. Or, les seniors rencontrent les mêmes problèmes de perte d’autonomie que les personnes en situation de handicap. Il s’agit d’une problématique commune à ces deux publics, que pourrait satisfaire le tourisme adapté.

Pour comprendre la problématique du tourisme adapté, il faut d’abord s’intéresser au concept d’accessibilité qui reste une question centrale, avant d’entrer dans les détails de sa mise en œuvre en matière touristique.

I. L’accessibilité : une question centrale du tourisme adapté

L’importance de l’accessibilité est évidente pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour la société en général. L’accessibilité, prise comme un concept de gouvernance, peut participer au mieux-être de tous. Au-delà de cette importance sociétale générale, il conviendra ensuite de s’intéresser au secteur concerné par la question de l’accessibilité en matière de tourisme adapté.

La question de l’accessibilité est une question centrale pour plusieurs raisons. Premièrement, l’accessibilité « sert de clé pour déverrouiller les multiples constructions sociales qui conduisent à l’exclusion des personnes handicapées et au déni de leurs droits respectifs »3. Deuxièmement, la question de l’accessibilité ne concerne pas uniquement les personnes en situation de handicap. Une meilleure accessibilité participe au mieux-être de tous et non pas uniquement aux personnes en situation de handicap. Cela est illustré par la notion de conception universelle qui implique « la conception de produits, d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessité ni adaptation, ni conception spéciale »4. « La notion de conception universelle contribue à une conception davantage axée sur l’usager en suivant une démarche globale et en cherchant à satisfaire les besoins des personnes de tous âges, tailles et capacités, quelles que soient les situations nouvelles qu’elles pourront être amenées à connaître au cours de leur vie »5.

Si on en revient au domaine du tourisme, cette idée d’évolution au cours de la vie n’est pas sans rappeler la démarche intergénérationnelle que peut présenter le tourisme durable. Le tourisme durable est défini par l’organisation mondiale du tourisme comme « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l’environnement et des communautés d’accueil »6.

Les développements précédents ont permis de montrer l’intérêt d’un tourisme inclusif qui répond à la fois aux besoins des personnes en situation de handicap, mais pas uniquement à cette frange de population. Les réponses du tourisme inclusif pour les personnes en situation de handicap pouvant également servir les intérêts d’un tourisme senior, d’un tourisme durable, d’un tourisme plus solidaire.

La question de l’accessibilité du tourisme inclusif se pose dans de nombreux champs. Premièrement celui du cadre bâti, cela pose la question de l’accessibilité des établissements recevant du public, avec une difficulté supplémentaire lorsqu’on s’intéresse à la culture et une potentielle incompatibilité avec le patrimoine historique. Deuxièmement, les transports comprenant l’ensemble de la chaîne de déplacement dont notamment les transports publics. Troisièmement, la question des services liés aux visites touristiques, telles que l’accessibilité des visites guidées. Quatrièmement, les nouvelles technologies et l’accessibilité des sites Internet sur lesquels se trouvent les informations touristiques.

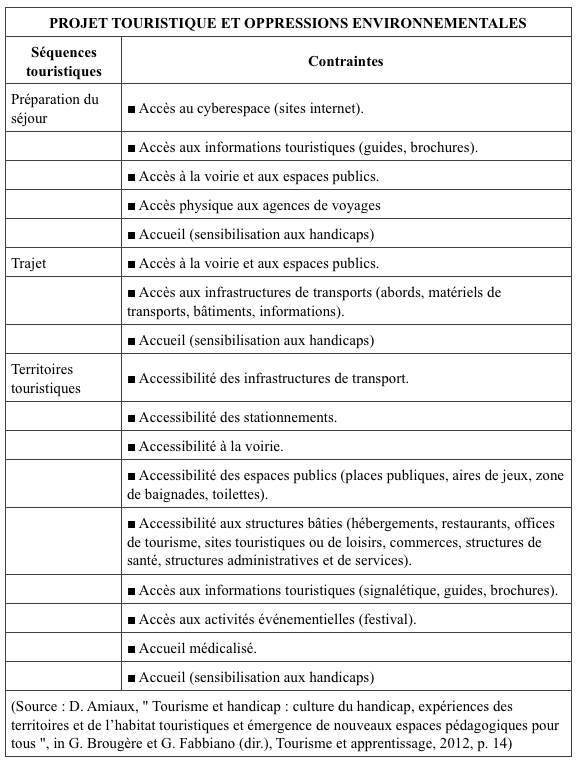

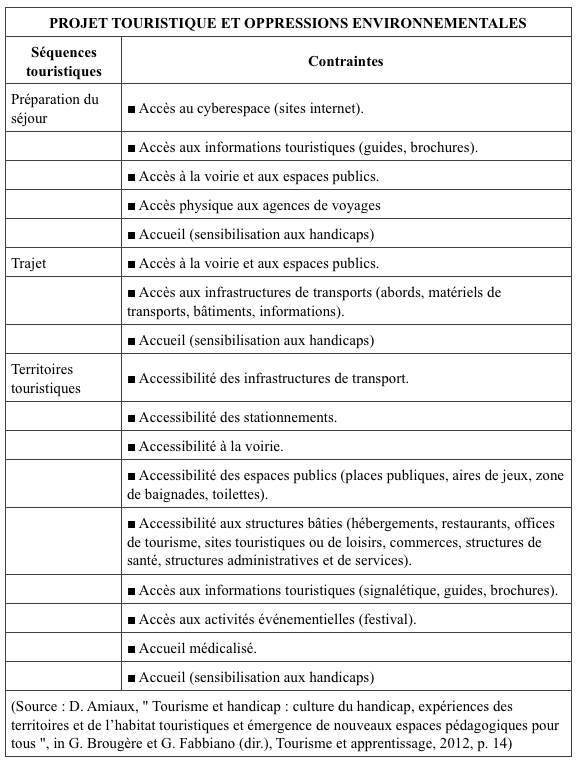

Voici un tableau synthétique reprenant l’ensemble des contraintes environnementales se posant à une personne en situation de handicap qui souhaite partir en vacances

À travers ce rapide exemple et ce tableau, on voit que le tourisme est soumis à la même réglementation générale concernant l’accessibilité que les autres secteurs d’activité, mais qu’il est nécessaire pour assurer sa mise en œuvre de mettre en place des outils spécifiques permettant de faciliter les démarches du touriste en situation de handicap.

C’est l’analyse de ces mécanismes qui va être réalisée à présent. L’étude va se concentrer sur trois labels : « tourisme et handicap », « handiplage » et « destination pour tous »

II La mise en pratique d’un tourisme inclusif dans les Alpes-Maritimes : des difficultés, mais surtout des opportunités

L’Insee estime à 77 % la part des personnes handicapées partant au moins une fois dans l’année à plus de 80 kilomètres de chez elles. Toujours selon l’Insee, 20 % de ces personnes aimeraient partir plus souvent. La durée moyenne du séjour est d’un peu moins de deux semaines, ce qui est bien supérieur au marché de la population sans handicap. Le budget moyen est estimé par l’Insee dans une fourchette de 300 à 650 Euros par personne, sachant qu’en moyenne il y a 2,5 accompagnants7

L’opportunité semble évidente pour notre département hautement touristique. Cependant, sur ce sujet, il existe un retard, mais une prise de conscience semble s’être opérée et les professionnels du tourisme saisissent à présent les perspectives intéressantes offertes par ce nouveau marché.

Malgré l’intérêt évident d’un tourisme inclusif, le département accuse un réel retard sur cette question. À titre d’exemple, à Nice comme à Cannes, seul un hôtel est labellisé « tourisme et handicap » pour l’ensemble des quatre handicaps (auditif, mental, moteur, visuel).8 Ce label est très intéressant pour cette étude car il garantit d’une part une « information fiable, descriptive et objective de l’accessibilité des sites et équipements touristiques en tenant compte de tous les types de handicaps et d’autre part vise à développer une offre touristique adaptée et intégrée à l’offre généraliste »9. Il a été choisi de soulever les difficultés rencontrées en matière d’hébergement car la question de l’hébergement est fondamentale dans la mesure où elle conditionne le fait pour une personne en situation de handicap de rester sur le lieu de villégiature. Ceci est d’autant plus important que statistiquement le touriste en situation de handicap demeure plus longtemps en vacances que la moyenne et sur des périodes creuses. Sur l’ensemble du département ce sont 88 sites qui ont été labellisés ; parmi ces sites, on compte les hébergements, les structures d’information, les loisirs, la restauration et les lieux de visite.10

Il convient cependant de mettre en exergue de belles initiatives qui démontrent la volonté du département de réellement prendre en compte l’accessibilité. Ainsi, il est possible de souligner l’obtention d’un prix par la ville de Cap-d’Ail notamment grâce à l’accessibilité du sentier des douaniers aux personnes en situation de handicap. Il convient de mettre en lumière le véritable effort du département de rendre la montagne accessible et d’ouvrir ainsi de nouvelles zones touristiques à un public qui en a été jusqu’à présent exclu. Ceci notamment par la mise à disposition de Jöelettes permettant des randonnées en montagne,11 de clubs développant le Fauteuil Tout Terrain12 ou de matériel de ski pour la saison hivernale avec des journées d’initiation et de prêt du matériel13.

Il faut remarquer également que le département est en avance en ce qui concerne la labellisation plage Handiplage. Celle-ci « permet de donner une information fiable aux usagers sur l’équipement du site, et d’apporter une sécurité à la personne handicapée. L’association a décidé de délivrer aux plages un label de quatre niveaux proposés en fonction des équipements et aménagements des sites : handiplagistes, sanitaires, vestiaires, système audio-plage pour les non-voyants…»14. Il y a quatre niveaux de reconnaissance handiplages. Les quatre étoiles étant le meilleur niveau d’accessibilité. Sur les huit plages labellisées au niveau 4 sur le territoire national, quatre plages se situent dans le département : Bijoux plage, plage du Tiercé, plage de la Salis, plage du Ponteil.

Les réalisations dans le secteur de la culture doivent également être mises en lumière, notamment le festival l’Entre2marche à Cannes qui est un festival international du court et long métrage sur le thème du handicap qui valorise les personnes en situation de handicap à travers des réalisations cinématographiques.15

Il faut souligner l’importance de la valorisation d’une politique d’accessibilité à travers des labels et des certifications. Ces démarches permettent d’offrir des garanties aux touristes en situation de handicap qui sont ainsi rassurés et se déplacent sur les sites labellisés.

Au-delà de la nécessité de multiplier les demandes de labellisation « tourisme et handicap », il serait intéressant que le département s’engage dans une démarche de labellisation « destination pour tous »16 qui mettrait en exergue un effort collectif d’accessibilité. Ce label récompense un séjour prolongé inclusif pour tous, habitants du territoire ou visiteurs extérieurs, tenant compte de toutes les situations de handicap. La simplification récente du dispositif en 2018 encourage encore plus à tenter cette démarche.

Le tourisme adapté représente une véritable opportunité, et non pas seulement une contrainte, pour un développement encore plus important de ce domaine d’activité.

Bibliographie

Amiaux D., 2012, Tourisme et handicap : culture du handicap, expériences des territoires et de l’habitat touristiques et émergence de nouveaux espaces pédagogiques pour tous, in G. Brougère et G. Fabbiano (dir.), Tourisme et apprentissage, 2012, p. 14.

Brundtland G. H., 1987, Notre avenir à tous, Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’Organisation des Nations unies, Oxford University Press, 1987, 383 p.

Schulze M., 2010, Comprendre la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, Handicap international, 2010.

Zeghni S., 2004, L’impact économique du handicap sur le secteur du tourisme, Juris tourisme 2014, n°168, p. 22.

-

Brundtland 1987, page 40. Disponible à l’adresse suivante : https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf

- M. Schulze, « Comprendre la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées », handicap international 2010. Disponible à l’adresse suivante : http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/ComprendreLaCDPH.pdf

-

Article 2 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l’ONU.

-

« Assurer la pleine participation, grâce à la conception universelle », Conseil de l’Europe, août 2009, https://rm.coe.int/16805a2a1f

-

http://sdt.unwto.org/fr/content/definition

-

Sylvain Zeghni, « L’impact économique du handicap sur le secteur du tourisme », Juris tourisme 2014, n°168, p.22

-

Nice accessible, http://www.nicetourisme.com/nice-accessible

- http://www.tourisme-handicaps.org/les-labels/

-

http://www.pnr-prealpesdazur.fr/Visiter-les-Prealpes-d-Azur/Decouverte-et-loisirs/Decouvrir-les-Prealpes-d-Azur-autrement/Les-parcours-handi-decouverte

-

http://club.quomodo.com/montagneclubvesubien/handisport/handisport/activites_proposees.html

-

https://www.departement06.fr/sport-et-handicap/handi-ski-2706.html

-

http://www.handiplage.fr/organisme-publique/pourquoi-label-handiplage

-

https://www.entr2marches.com/

-

https://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme/presentation-destination-pour-tous

Ligne16 est un média participatif, un site web citoyen de proximité:

Ligne16 est un média participatif, un site web citoyen de proximité:

Dispositif d’autostop organisé à Biot (06)

Dispositif d’autostop organisé à Biot (06)

Les débuts sur le terrain de la Papeterie

Les débuts sur le terrain de la Papeterie Apprentissage sous l’œil du maraîcher

Apprentissage sous l’œil du maraîcher Le jardin Carbon 1er essais

Le jardin Carbon 1er essais Préparation du terrain

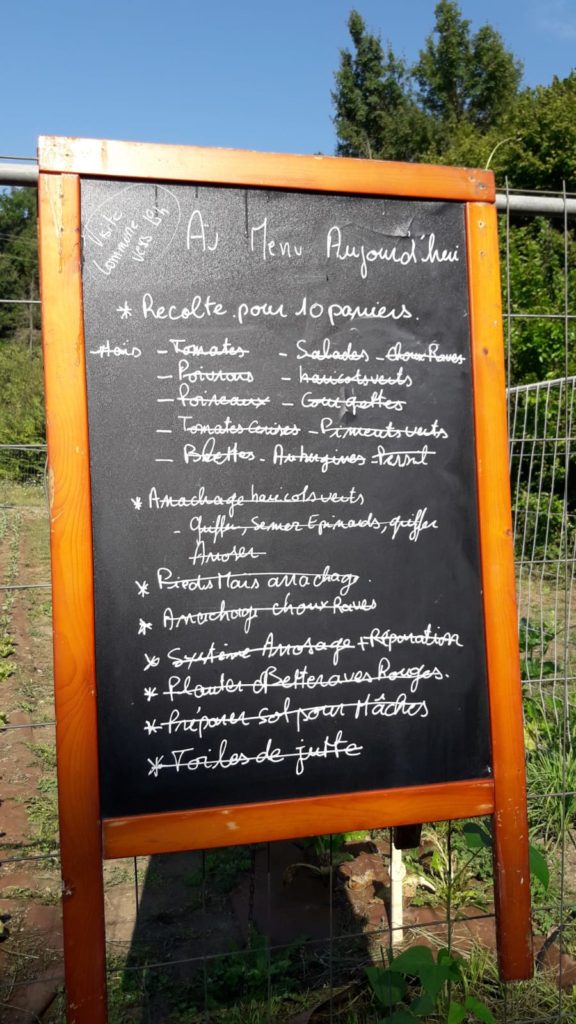

Préparation du terrain Planning du jour

Planning du jour Ramassage des haricots

Ramassage des haricots Préparation des paniers

Préparation des paniers Stand à la fête du Parc naturel Régional

Stand à la fête du Parc naturel Régional