En quelques mots

« Dumont en transition » est un projet visant à fédérer les initiatives en faveur d’un lycée plus solidaire et plus durable.

Le but est d’impliquer les élèves et les adultes dans une démarche citoyenne et éco-citoyenne.

Le projet a été validé par le CA, l’an dernier : il a tout l’appui des instances représentées au CA, c’est-à-dire l’administration, les parents d’élèves et les collectivités territoriales, sans oublier les enseignants et les autres personnels.

Action

Diagnostic à l’origine de l’action

Au départ, il y a, comme dans tant d’autres établissements, l’idée d’un potager partagé, pour créer du lien entre adultes, entre élèves et adultes, tout en sensibilisant aux problématiques de l’alimentation durable.

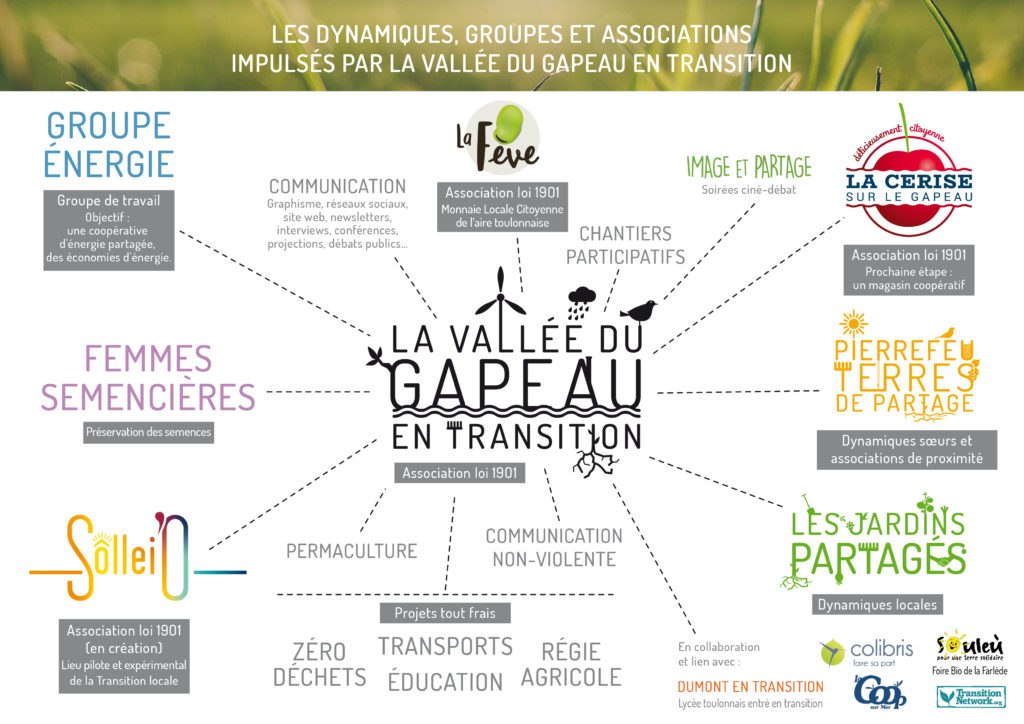

Puis nous avons élargi notre projet au concept de « transition ».

Il y a des lycées en transition (lycée Beck à Guebwiller), mais aussi des villes ou des régions « en transition ».

L’exemple d’Ungersheim, ville en transition, décrit par Marie-Monique Robin dans le film (projeté aux élèves en 2016) « Qu’est-ce qu’on attend ? », nous a également inspiré.

Il s’agissait donc d’impliquer les élèves dans des modifications possibles et réalisables du fonctionnement du lycée.

*La CHARTE de la TRANSITION du 2 juin 2017 a été rédigée par les élèves

Elle a été lue en classe et distribuée à partir de la rentrée 2017-2018 avec le carnet de correspondance

Elle est utilisée dans la formation des éco-délégués, pilotée par « Dumont en transition »

Nombre d’élèves et niveau(x) concernés

Tous les élèves, de la seconde aux classes préparatoires sont concernés.

A la fois sur la base du volontariat et de façon parfois plus directive en inscrivant des classes sur des initiatives, non sans les avoir consultées.

La filière technologique s’est également engagée, des 1ères et T STMG jusqu’aux BTS assistant de gestion.

Le réseau interpersonnel des enseignants a joué un rôle déclencheur.

Cela offre à ces élèves une perspective de valorisation et de meilleure intégration dans l’établissement.

Bref, du lien et du sens.

Les élections des éco-délégués, dans lesquelles Dumont en transition s’est grandement investi, ont d’ailleurs également atteint ces sections, traditionnellement en retrait, qui ont fourni des éco-délégués.

Description

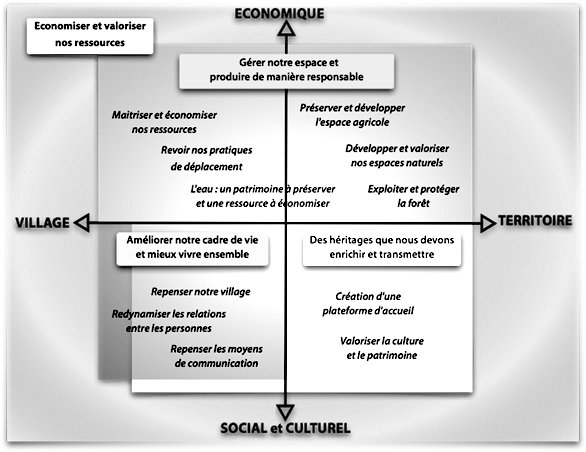

Lors des ateliers et forum de 2017, 10 thématiques ont été proposées aux élèves :

1. POTAGER, VERGER

2. CANTINE, ALIMENTATION

3. RÉDUCTION DES DECHETS

4. ÉDUCATION, ÉDUCATION ALTERNATIVE, RÉSEAU ECO-ECOLES

5. BIODIVERSITÉ

6. TRANSPORTS

7. COMMUNICATION

8. SOLIDARITÉ

9. ÉNERGIES

10. DÉMOCRATIE AU LYCÉE

1. POTAGER, VERGER

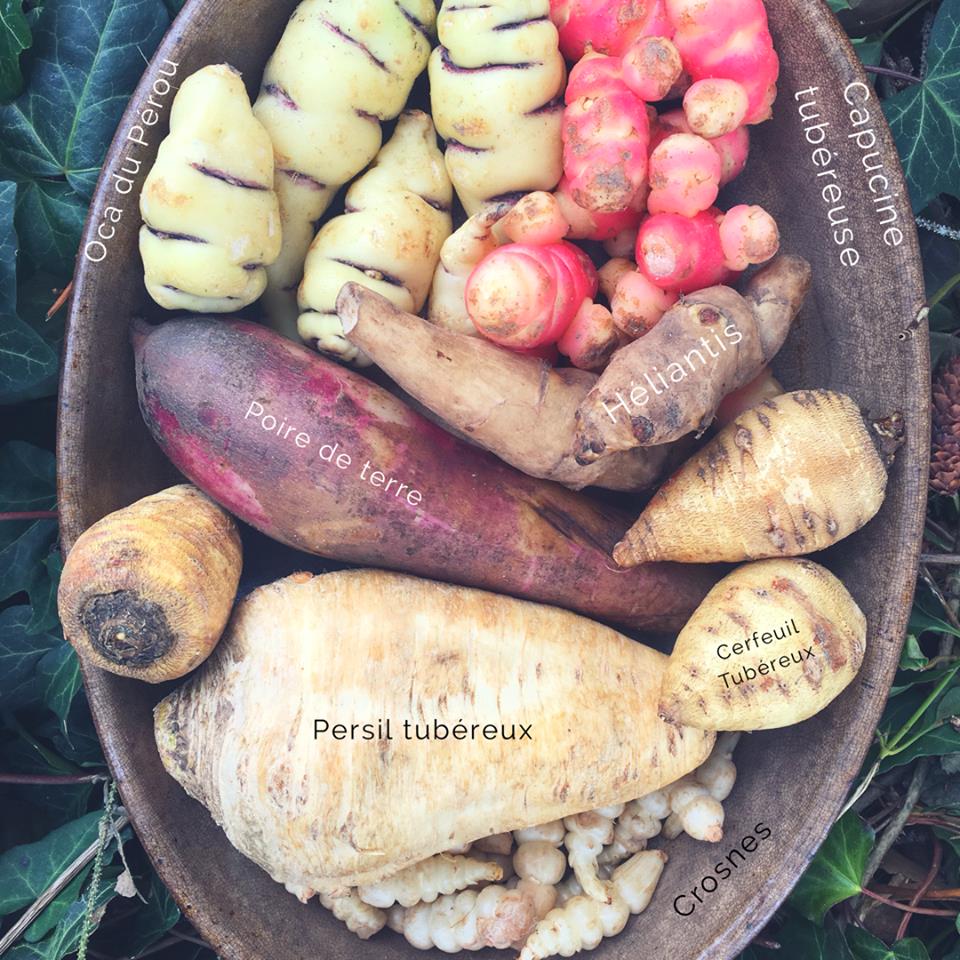

Le potager a été créé de toute pièces (de récup) par les élèves et les adultes et a produit courgettes, tomates, fraises, et salades. Un système d’irrigation automatique a été mis en place, avec l’aide d’élèves de Terminale pour la conception et l’exécution. Un citronnier,un abricotier et un pommier ont été planté par les élèves.

Les élèves ont aussi fabriqué du mobilier de jardin (à base de palettes de récup) qui est fréquenté.

Le potager devrait être agrandi et d’autres arbres fruitiers plantés.

La création de bac de culture a permis d’initier les élèves et adultes à la permaculture ,au bio et au cycle de la plante

Dans un premier temps nous avons bénéficié de la participation d’un conseiller en permaculture de l’association « Soleio » et Colibris Toulon.

2. CANTINE, ALIMENTATION

Des discussions avec l’intendante et les personnels de la restauration scolaire ont eu lieu à propos d’une alimentation bio à la cantine. Elles réunissaient l’intendante, le proviseur, le chef cuistot, un représentant d’Agribio Var, d’Ecosciences et « Dumont en transition ».

La question épineuse des appels d’offre, dans le cadre du Code des Marchés Publics a été au centre des débats.

Les réunions ont débouché sur l’élaboration de 5 repas bio dans l’année. Le potager va fournir les herbes aromatiques (persil, coriandre,thym, oignons et ciboulettes)

Ces 5 journées seront le théâtre d’animations autour du bio à la cantine (sensibilisation des élèves, invitation de producteurs).

Le bio à la cantine aura comme préalable (ne serait-ce que financier) une réduction du gaspillage alimentaire.

Une classe de 1ère STMG a travaillé sur ce thème appelé plan anti gaspi.

Il y eu 3 phases

*mesure détaillée du gaspillage alimentaire (1semaine par les élèves , sensibilisation au tri)

*sensibilisation et présentation des résultats avec l’association Bio-sphère à l’ensemble des classes de seconde.

*deuxième mesure du gaspillage alimentaire (1 semaine et présentation des résultats)

Dans la foulée deux sondages ont été réalisés par les élèves (Thème 1 : Repas Bio et local ; Thème 2 : pertinence d’un repas végétarien au restaurant scolaire)

Les résultats et les actions sont détaillées dans le plan anti Gaspi transmis.

3. RÉDUCTION DES DÉCHETS

Le nettoyage des pelouses par les élèves a été un acte fort et symbolique (plus de 60 kgs de déchets recyclés).

Le lycée est engagé depuis longtemps dans une démarche de recyclage et de tri sélectif.

Cette année, « Dumont en transition » met en place un système simple de récupération du papier dans chaque salle et à la salle de photocopies. Dans le cadre de l’action nationale appelée « défi papier »,il est mis a disposition des élèves les photocopies de la salle des professeurs non utilisées afin qu’ils s’en servent de brouillon.Testé dans quelques classes, il devient un réflexe chez les élèves.

Des élèves de classes de seconde sont allées plus loin dans la démarche, après une rencontre avec les agents ARL et l’intendante du lycée dont le thème était le recyclage et la réduction des déchets au sein du lycée.

Ils ont imaginé la fabrication d’un éco-brouillon entièrement fait à partir des déchets de la salle des photocopies(papiers et cartons)

Ces éco-brouillons sont rechargeables ,une vidéo de démonstration a été mis en ligne sur le site Atrium du lycée et sur la page facebook « dumont en transition ».

Le matériel nécessaire a été mis à dispositions des élèves à la vie scolaire.

Un atelier de démonstration a été aussi mis en place .

Un appel a été fait aux enseignants pour qu’ils fabriquent avec leur classe ces éco-brouillons en cours d’ EMC.

Environ une centaine de ces eco-brouillons circulent dans l’établissement.

Toujours dans une optique de réduction et recyclage des déchets,l’association zéro déchet Toulon est intervenu pour apprendre aux élèves à fabriquer leurs propres produits de ménages et de toilette.

Un composteur 3 bacs est en cours d’élaboration (à partir de palettes), il s’agit alors si possible de composter les déchets verts de tailles et tontes effectuées par les ARL du lycée avec qui l’emplacement du composteur a été choisi.

L’idée est aussi de composter les restes (fruits et légumes non servis ) en fin de service de la restauration scolaire, ce qui fait le lien avec le Projet anti gaspi menée par la première STMG1

Pour finir

Une serre en bouteilles plastiques recyclées avec récupérateur d’eau de pluie est en cours de fabrication.

A ce jour deux panneaux sont quasiment finis.

La Serre aux dimensions honorables nécessitent l’emploi de 1200 bouteilles , pour cela les élèves ont lancé une campagne « appelé défi bouteille » appelant les lycéens à ramener des bouteilles vides pour ce projet.

L’appel a moyennement fonctionné au lycée Dumont D’Urville, nous avons du faire appel au Sittomat pour récupérer les bouteilles vides de la colonne de collecte du lycée.

Le lycée Bonaparte de Toulon et une école primaire de la ville Pierrefeu ont participé honorablement à la collecte.

C’était alors l’occasion de parler du sittomat et du travail de collecte et de recyclage de la ville de Toulon.

A terme, L’objectif est de faire une grainothèque, de faire des semis pour alimenter le potager cultivé en bac façon permaculture et bio.

Des plants pourront être distribués aux élèves en fin d’année scolaire à planter sur leur balcon ou en jardin.

Encore donner du sens et partager nos actions.

5. BIODIVERSITÉ

Un gros projet MPS (« Méthodes et pratiques scientifiques ») sur la biodiversité a démarré l’année dernière.

Il concerne la biodiversité en ville.

En cours de SVT les élèves ont installé à proximité du potager, un hôtel à insectes et un nichoir à oiseau, avec des panneaux explicatifs.

*L’espace vert du lycée dédié aux projets regroupés sous le sigle « Dumont en transition » est ainsi une aire de travail toute trouvée pour mettre en place des protocoles de mesure, de préservation et de promulgation de la biodiversité. Nos actions s’inscrivent donc dans une démarche de transition écologique que beaucoup de professeurs du lycée Dumont d’Urville, avec le soutien de la direction, ont adopté dans leur enseignements cette année.

*Cette année nous avons installé au sein du lycée un rucher pédagogique connecté (2 ruches) avec un projet de former à l’apiculture une soixantaine d’élèves mais aussi des adultes volontaires (personnel de l’établissement, parents d’élèves).

L’idée est de former des ambassadeurs de la bio diversité. Plus généralement il s’agit aussi de sensibiliser les élèves au rôle de la bio diversité et à la menace qui pèse sur les insectes pollinisateurs.

Encore une fois cela permettra de donner du sens aux actions Dumont en transition.

Il s’agit ici de s’inscrire dans le plan écologique du développement durable, et de faire comprendre aux élèves que la biodiversité est un patrimoine à préserver pour les générations futures et qu’il est possible d’agir dans ce cadre au quotidien.

a) Découverte de la biodiversité des oiseaux:

Après une première séance de découverte du concept de sciences participatives, les élèves ont ainsi été invité à participer à deux programmes du Muséum d’histoire Naturelle: Vigie nature école sur ordinateur en classe et Bird lab, une app sur leur téléphone ce qui a permis le travail en extérieur.

Ils ont ainsi pu jouer à des Quizz en ligne pour apprendre à reconnaître les oiseaux.

Puis nous avons construit deux mangeoires en matériaux recyclés, dans l’optique d’une éducation au développement durable, dans l’espace potager « Dumont en transition ».

Ainsi les piquets porteur étaient faits de branche issue du débroussaillage, les plateformes en cagette.

Le proviseur, dont les fenêtres du bureau données sur ces mangeoires nous a alors signalé les allers et venus d’un goéland, faisant fuir les plus petits oiseaux.

Suite à une sortie à l’écoferme de la barre, les élèves ont découvert l’écosystème « Haie », et les oiseaux y vivant par observation à l’affût en petit groupe de 4 ou 5, ceci a été rendu possible grâce aux nombreux animateurs de la ferme.

Les notions ainsi découvertes ont pu être appliquées de retour au lycée: Les mangeoires ont été refaites avec des plate-formes plus robustes, et placées au plus près de haie.

b) Découverte et enrichissement de la biodiversité végétale du lycée:

Les élèves ont utilisé une clé de détermination papier, mais aussi de l’app sur téléphone « clé de forêt » de l’ONF pour évaluer la biodiversité végétale du lycée (plan en Annexe 2)

A venir: élaboration de panneau nominatif au pied de chaque plante, avec précision sur l’origine de l’espèce et les conditions climatiques qu’elle supporte afin de sensibiliser le plus grand nombre au lycée.

Création d’une prairie mellifère pour nos abeilles.

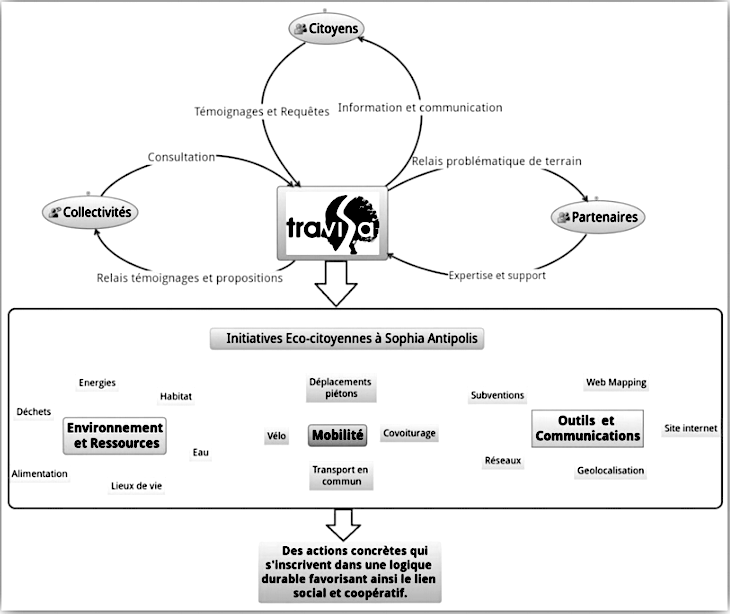

7. COMMUNICATION

L’actualité de « Dumont en transition » est retracée au travers d’une page facebook « Dumont en transition ». https://www.facebook.com/Dumont-en-transition-353549578328272/

Cette page essaie aussi de se faire l’écho d’initiatives comparables menées dans les autres établissements.

Elle publie également l’actualité associative locale en rapport avec la transition, ainsi que des informations plus générales sur le même thème.

Elle a pour ambition d’être source de liens, d’inspirations et de projets

Le CDI met à la disposition de « Dumont en transition » un espace mural (avec récup papier et piles) où l’on peut afficher l’actualité et les actions Dumont en transition.

Le site Atrium du lycée affiche aussi les actions menées par Dumont en transition.

Engagement eco citoyen :

« Dumont en transition » s’est engagé cette année, pour favoriser les élections d’élèves au CVL en organisant le passage des candidats dans les classes. Le nombre de votants a clairement augmenté.

« Dumont en transition » a intégralement organisé l’élection des éco-délégués (avec un relatif succès : 45 élus). L’an prochain, cette élection des éco-délégués devrait être couplée à celle des délégués de classe.

L’an dernier, les premiers élèves éco-délégués sont allés témoigner de l’expérience Dumont en transition à la foire bio de La Farlède puis sur le carré du port, à l’occasion de la semaine européenne du développement durable, avec le concours de l’association « Colibris »

Modalités pratiques de mise en œuvre

Le fonctionnement de « Dumont en transition » est rythmé par des « événements », qui sont autant de rassemblements d’élèves et d’adultes et donnent l’impulsion au reste des projets.

En 2016-2017, à la suite de la projection (fondatrice) du film « Demain », nous avons sollicité les élèves pour réfléchir sur les cinq thématiques du film (alimentation, énergie, recyclage, démocratie, économie).

Les élèves se sont vraiment emparés des sujets, ont discuté de manière responsable et fourni des listes de propositions précises. Il fallait voir l’effervescence des ateliers ! Il se passait quelque chose.

C’est là qu’ont émergé des propositions qu’on tient à mener à terme comme le bio à la cantine ou la création d’un verger (où les élèves « puissent se servir »).

En 2017-2018, les réunions sont et seront encore les temps forts du projet : diffusion du film « Nouveau monde»,suivi d’atelier débat avec le réalisateur Yann Richet, , animations et stands lors de la journée de l’engagement citoyen en avril, animations et stands lors de semaine du développement durable.

En 2018-2019 ; le lycée a reçu une étape du Tour Alternatiba pour une étape du midi le 13 septembre.

A cette occasion l’ensemble des secondes ont été sensibilisées à la transition écologique et au projet DET.

Des ateliers et stands ont été proposés aux élèves toute la journée avec succès.

Ce fut un moment festif et très rassembleur.

Effets constatés

Dans une époque marquée par l’individualisme, « Dumont en transition » promeut les valeurs des biens communs et de l’altruisme.

Il fournit un cadre propice aux élèves, qui peuvent y exprimer ces valeurs qu’ils partagent.

La récupération du papier ou le nettoyage des pelouses, au-delà des quantités concernées, sensibilisent et installent des réflexes durables, on l’espère du moins, qui seront pérennisés année après année.

En tout cas, ils sont ainsi légitimés par la collectivité. Les élèves qui ont nettoyé les pelouses ou ceux qui portent les papiers au container, sont des porte-parole « naturels » du projet.

Nous informons au mieux les élèves sur les prolongements de ces initiatives, après le bac.

Par exemple, nous les avons informés des évènements liés à la semaine du développement durable dans les universités.

Par des actions concrètes (potager ; verger, composteur, serre etc…) nous voulons donné du sens à la notion de développement durable.

Cette année de nombreux élèves bacheliers sont restés abonnés à la page facebook et communiquent encore avec « Dumont en Transition ».

La direction, et en premier lieu le proviseur, soutient le projet et joue un rôle de facilitateur, par exemple en banalisant les heures lors des « évènements » organisés par « Dumont en transition ».

Ils sont présents lors des évènements organisés et n’hésitent pas à défendre le projet.

L’intendante, malgré ses contraintes budgétaires, essaie de répondre à nos demandes, en réaffirmant son soutien. Le projet rencontre néanmoins des difficultés de financement (voir § « difficultés rencontrées »)

« Dumont en transition » ne fait pas encore l’unanimité, ni chez les enseignants, ni chez les agents.

Certains pensent qu’on s’écarte des missions traditionnelles de l’école.

Nous pensons au contraire que nous jouons à plein notre rôle éducatif, en phase avec les réalités qui nous entourent.

Mieux, « Dumont en transition » commence à donner une tonalité, une couleur à tout le lycée

Des exemples anecdotiques mais significatifs : les meubles de jardin construits par élèves, à partir de palettes récupérées, connaissent une fréquentation croissante. Lors des ateliers, les élèves ont demandé un atelier « menuiserie » pour en construire d’autres. L’infirmière a amené une élève anxieuse sur le mobilier autour du potager, pour lui offrir un peu de calme.

Les pelouses inspirent.

Des élèves tournent autour du potager par curiosité, ou par interet, des fraises, des citrons, des brocolis, des salades , du persil, des oignons disparaissent…….

Le lycée, installé aux abords du centre-ville, peut jouer un rôle de vitrine et impulser des effets d’entraînement, auprès des établissements environnants (écoles, collèges, lycées).

L’autre grand lycée du centre-ville, le lycée Bonaparte vient de se déclarer (06/10/17) « en transition ».

« Dumont en transition » peut aussi donner des idées au reste de la ville.

« Dumont en transition » a noué un contact avec un jardin partagé installé au pied d’un immeuble proche.

Il est question qu’ils utilisent le compost de Dumont. Encore du lien.

Nous espérons aussi que des élèves, qui ont partagé des expériences au sein de « Dumont en transition », puissent être un jour les initiateurs de projets sur leur lieu de vie.

Nice Coop’ a pour projet de créer un supermarché coopératif et participatif innovant, à but non lucratif, géré et gouverné par ses membres, pour ses membres.

Nice Coop’ a pour projet de créer un supermarché coopératif et participatif innovant, à but non lucratif, géré et gouverné par ses membres, pour ses membres.