Sylvie CHRISTOFLE (Université Nice Sophia Antipolis) 1

La Côte d’Azur est une conurbation de plus d’un million d’habitants (INSEE), en voie de métropolisation et dotée d’une technopole d’envergure, Sophia-Antipolis ; elle est un haut–lieu du tourisme mondial avec près de 1% du total des arrivées internationales (Côte d’Azur Touriscope, Chiffres clés, 2016).

Néanmoins, cette dynamique touristique insuffle assez peu, sauf notables exceptions, le Moyen et le Haut Pays, localisés pourtant à quelques kilomètres et deux heures maximum de route de la Méditerranée, et offrant des atouts de qualité : paysages, authenticité, villages perchés, montagne… ainsi que la présence du Parc National du Mercantour et du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur.

Pourquoi le tourisme, qui a permis de faire accéder ce littoral azuréen, autrefois marginal, à une attractivité internationale, peine-t-il depuis plus d’un siècle à dynamiser l’arrière-pays maralpin ?

La mise en place du mythe de la Riviera devenue Côte d’Azur s’est effectuée à partir de la seconde moitié du XVIIIe . Elle a concerné presque exclusivement le littoral, les montagnes du Haut Pays composant certes un arrière-plan paysager mais ne restant qu’exceptionnellement fréquentées.

L’intensification et la diffusion du tourisme commence à toucher les montagnes azuréennes qu’à la fin du XIXe. Cependant, la mise en tourisme va y rester limitée.

A contrario, le littoral des Alpes-Maritimes devient un noyau de la villégiature hivernale européenne.

Aujourd’hui, cette riviera, côte rocheuse entre mer et montagnes, concentre, sur seulement quelques kilomètres de profondeur, outre les hommes et les activités (fonctions administratives, sanitaires, commerciales, d’enseignement et de recherche, etc.), la majeure partie des équipements : gares routière, ferroviaire, autoroute, 3e aéroport de France en transport de voyageurs 2 . Le littoral est donc « plein ».

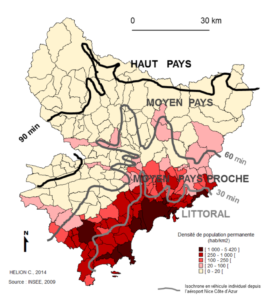

L’arrière-pays est structuré en plusieurs espaces, en fonction de l’urbanisation et de l’accessibilité, en lien avec l’important relief. Les densités humaines sont ainsi faibles dans les communes de la zone montagneuse, sous les 20 hab./km2 , excepté les bourgs de fond de vallée du moyen pays, mais toujours en deçà des 100 hab./km2

Le Moyen Pays (isochrone : 1h maximum par rapport à la côte), se scinde en deux entités. La première bénéficie de la proximité avec le bassin d’emplois du bord de mer, se révèle de plus en plus urbanisée et liée au fonctionnement littoral. Le Moyen Pays plus éloigné de la côte demeure marqué par un fonctionnement d’essence rurale et une dispersion relative des populations.

Le Haut pays est plus montagnard, et de très larges pans d’espaces sont vides d’occupation humaine ; la nature sauvage y a ses droits, particulièrement la zone au cœur du parc national du Mercantour.

L’espace maralpin est donc constitué de pleins et de vides territoriaux avec un gradient qui suit la distance à la mer, l’altitude et les principales vallées (Var, Vésubie, Tinée…)

L’étude touristique vient renforcer l’analyse des écarts entre littoral et montagne. Les espaces et les pratiques sembleraient, de prime abord, complémentaires. Le littoral est spécialisé en tourisme balnéaire, de réunions et de congrès, versé dans le grand évènementiel (carnaval de Nice, festival de Cannes…, le shopping, et est plus récemment engagé dans la reconnaissance touristique de son patrimoine matériel et immatériel. Les territoires de l’intérieur s’appuient sur des pratiques fondées sur la nature, la découverte, la détente, le repos et le sport. Néanmoins, deux éléments majeurs différencient nettement le fonctionnement touristique de ces deux entités spatiales.

En premier lieu, existe un fort différentiel dans la fréquentation. En effet, le département des Alpes-Maritimes a reçu environ 11 millions de touristes en 2016 générant près de 70 millions de nuitées (4.2% des nuitées touristiques en France) et 5,8 milliards d’euros de dépenses afférentes (Côte d’Azur Touriscope, Chiffres clés, 2016). Cependant, à peine 12 % des séjours s’effectuent dans le Moyen Pays et 4 % dans le Haut Pays. Seulement 600 000 touristes hors résidents azuréens, fréquentent donc l’arrière-pays, dont la moitié dans le seul périmètre « neige » (près de 300 000), c’est-à-dire principalement les stations (Côte d’Azur Touriscope, Chiffres clés, 2016).

En second lieu, les hébergements touristiques, notamment marchands, sont majoritairement concentrés sur le littoral. La ville de Nice dispose ainsi de près de 200 hôtels et presque 10 000 chambres, deuxième pôle national après Paris3. Cannes, Antibes, Menton… concentrent parallèlement les infrastructures touristiques. Le total de tous les hébergements marchands hors littoral reste inférieur à 20 000 lits sur les 150 000 des Alpes-Maritimes. A contrario, si le Moyen Pays présente peu d’hébergements non marchands, le Haut Pays se distingue par un fort nombre de résidences secondaires, représentant environ 125 000 lits, particulièrement à Auron, Isola 2000 et Valberg, soit de 50 à 90 % des hébergements dans ces communes !

Ces fortes disparités semblent faire écho à une mise en tourisme tardive des espaces, les montagnes maralpines, contrairement à celles de Haute-Savoie, ayant connu une fréquentation touristique temporellement décalée et parallèlement très différente de celle du littoral. Alors que la mise en

tourisme de la vallée de Chamonix, sous l’impulsion des villégiateurs anglais, est contemporaine de celle de Nice, au milieu du XVIII e siècle, il va falloir attendre plus de 100 ans avant que la montagne maralpine connaisse une véritable fréquentation touristique.

Les principaux acteurs de la touristification de l’arrière-pays n’ont pas été les touristes étrangers comme sur la côte mais les militaires, la haute société locale, plus tard les enfants des colonies de vacances. Un début d’autonomisation de ces lieux par un développement touristique a pu parfois être opéré, comme en attestent d’anciens guides touristiques et des récits relatant la présence ponctuelle de personnalités à différentes époques 4 . Néanmoins, la plus grande part du fonctionnement est en rapport étroit avec le littoral depuis la fin du XIX e et les bifurcations du système, notamment au niveau des temporalités saisonnières, vont encore renforcer ce lien. En effet, après plus de 100 ans de séjours prolongés sur le littoral en hiver, la très grande majorité des touristes fréquentant la « French Riviera » n’a toujours pas initié de fréquentation de l’arrière-pays à la fin du XIXe .

La fréquentation des lieux est donc le fait de très nombreux habitués, essentiellement azuréens. Bien sûr, l’apport, notamment économique, de cette clientèle maralpine et monégasque est remarquable.

Les hébergements marchands profitent aussi de cette clientèle locale, autour des pics de fréquentation de fin de semaine et de vacances scolaires de l’académie, générés par une clientèle « captive ».

Cependant, ces rythmes rendent les lieux vulnérables aux aléas climatiques : le faible enneigement et le mauvais temps ont des conséquences immédiates sur les chiffres d’affaires quand, au contraire, des week-ends bien enneigés sous un ciel d’azur voient converger des dizaines de milliers de véhicules saturant routes et parkings, voire hébergements 5 au point parfois d’empêcher tout accès aux stations.

Pour résumer, le littoral présente des pratiques touristiques variées et attire de très nombreux visiteurs, générant un tourisme allogène, national et international. A contrario, l’arrière-pays propose des activités de loisirs et de tourisme spécialisées dans le sport et la nature (essentiellement ski et randonnée), et ont un rayonnement bien plus limité, essentiellement les Alpes-Maritimes et Monaco, sauf Auron, Valberg et Isola 2000. Les facteurs historiques sont des éléments-clefs de compréhension : ils trouvent aujourd’hui leur prolongement, d’une part, dans la dimension spatiale essentiellement azuréenne des acteurs du système « touristique » et, d’autre part, dans une dynamique territoriale globale rendant le tourisme de moins en moins visible au sein d’un espace en voie de métropolisation.

1 Présentation adaptée d’un travail de recherche en Géographie, intitulé « L’arrière-pays maralpin, marge d’un haut lieu du tourisme mondial » publié par C. Hélion et S. Christofle dans Tourisme et périphéries – La centralité des lieux, ouvrage coordonné par N. Bernard, C. Blondy et P. Duhamel, Presses Universitaires de Rennes, 2017.

2 Plus de 11,5 millions de passagers en 2013, dont près de 4,2 millions en low cost : Union des Aéroports Français, http://www.aeroport.fr/les-aeroports-de-l-uaf/nice-cote-d-azur.php. Nice Côte d’Azur (incluant Nice, Cannes-Mandelieu et Saint-Tropez) est parallèlement le 2 e pôle européen d’affaires de France après le Bourget avec 46 936 mouvements d’avions en 2013 (Observatoire du Tourisme Côte d’Azur, http://www.cotedazur-touriscope.com/pdf/chiffres/2014/B001_CC_2014.pdf )

3 Selon l’Office du Tourisme et des Congrès de Nice.

4 Par exemple est exposée en 2014 à Saint-Etienne-de-Tinée la correspondance entre le général de Gaulle et G. Pompidou, ce dernier étant alors en villégiature à Auron.

5 Ainsi, des touristes peuvent rapidement ne pas trouver d’offre, sans même parler de qualité. Le faible nombre de lits en marché aboutit rapidement à un complet remplissage par les « Littoraux » les semaines de congés d’hiver. Hors saison, les hébergements ferment car ils ne trouvent pas d’intérêt économique à rester ouverts : c’était notamment le cas du plus grand hébergement collectif de Saint-Etienne-de-Tinée, ouvert « toute l’année », mais… pas pendant certains congés de la Toussaint ! Enfin, le stock de skis (ou d’autres matériels sportifs estivaux) des loueurs peut être vidé dès le matin, rendant impossible la pratique souhaitée par les touristes (cas du mercredi 05 mars 2014 à Gréolières-les-Neiges). Source : enquêtes terrain C. Helion.